Umso wichtiger ist es, dass Betroffene und ihre Familien in dieser Situation passende Unterstützung erhalten. Hilfestellung bei diesen Herausforderungen bieten verschiedene Angebote; hierzu gibt auch die von UCB angebotene Informationsbroschüre „Das Lennox-Gastaut-Syndrom“ einen guten Überblick. Die Broschüre fasst wichtige Informationen und praktische Tipps für den Umgang mit der Erkrankung zusammen. In den weiterführenden Links finden Betroffene und Angehörige zudem Anlaufstellen für zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten. Die Broschüre kann kostenlos telefonisch, per E-Mail bei UCBCares oder über das Internet angefordert werden.

Leben mit LGS –

eine Herausforderung für Betroffene und Familien

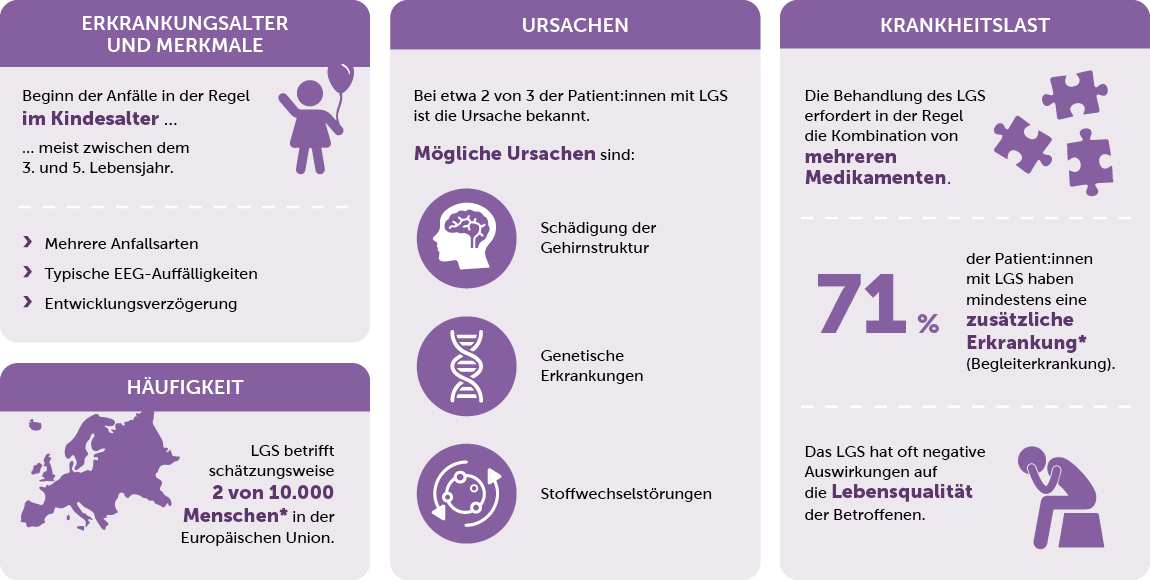

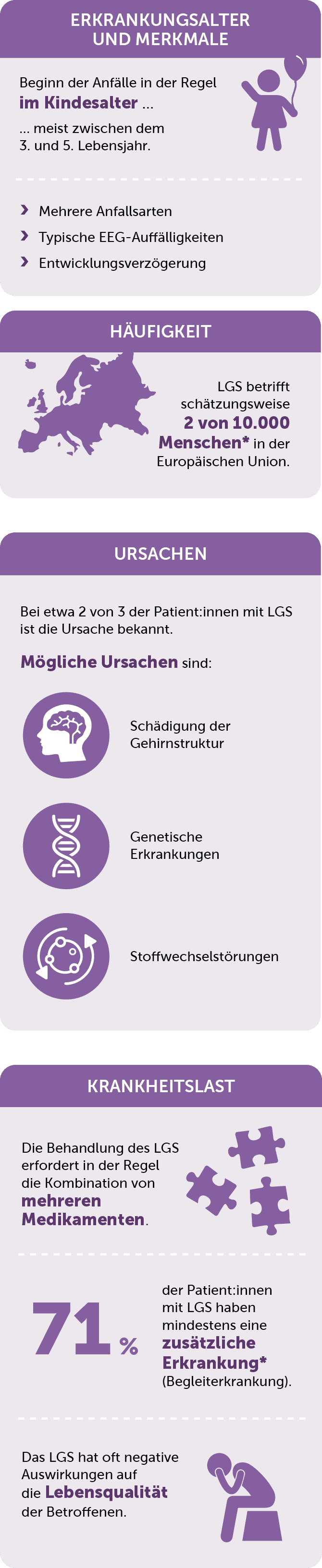

Nach der Diagnose einer chronischen Erkrankung wie Epilepsie verändert sich für Betroffene und ihre Familien häufig vieles. Dies gilt insbesondere für schwerwiegende Formen wie das Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) – eine seltene und komplexe Epilepsieform, die in der Regel im Kindesalter beginnt. Typisch sind mehrere Anfallsformen, die häufig – oft mehrmals täglich – auftreten, ein charakteristisches EEG-Muster sowie Entwicklungsverzögerungen mit Auswirkungen auf die Kognition (geistige Fähigkeiten wie Lernen und Verstehen) und das Verhalten.

Die Häufigkeit und Schwere der Anfälle in Verbindung mit der Entwicklungsverzögerung führen dazu, dass die Betroffenen in der Regel kein selbstständiges Leben führen können und dauerhaft auf Unterstützung durch Familie oder Pflegepersonen angewiesen sind. Dadurch entsteht eine erhebliche Krankheitslast, die sich deutlich von den meisten anderen Epilepsieformen unterscheidet und sich auch auf die Lebensqualität der Angehörigen und Pflegenden auswirkt.

In den meisten Fällen zeigt sich die Erkrankung spätestens bis zum 12. Lebensjahr; am häufigsten tritt sie zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr auf. Jungen sind öfter betroffen als Mädchen. Die Ursachen des LGS sind vielfältig: Dazu zählen unter anderem genetische Erkrankungen und Stoffwechselstörungen, Hirnfehlbildungen, Infektionen bzw. Entzündungen des Gehirns (z. B. Meningitis) oder Sauerstoffmangel bei der Geburt. In manchen Fällen entwickelt sich das Syndrom aus einer anderen schweren Epilepsie im Kindesalter, zum Beispiel dem West-Syndrom. In bis zu einem Drittel der Fälle bleibt die Ursache jedoch unbekannt.

Die Behandlung des LGS ist meist komplex und erfordert eine Kombination aus verschiedenen Therapieansätzen. Neben verschiedenen anfallssuppressiven Medikamenten können ergänzende Verfahren wie eine ketogene Diät, Vagusnerv-Stimulation oder – in seltenen Fällen – chirurgische Eingriffe eingesetzt werden. Weil eine vollständige Anfallsfreiheit meist nicht erreicht werden kann, zielt die Therapie in der Regel darauf ab, die Häufigkeit und Schwere der Anfälle zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern.

Weitere Informationen zur Erkrankung LGS finden Sie auch an anderer Stelle auf dieser Webseite.

Das Lennox-Gastaut-Syndrom – wichtige Fakten

*Die hier angegebenen Zahlen beziehen sich auf Daten aus der Europäischen Union. Für Deutschland liegen keine eigenen Angaben zu Häufigkeit und Begleiterkrankungen vor.

Wenn LGS den Alltag bestimmt

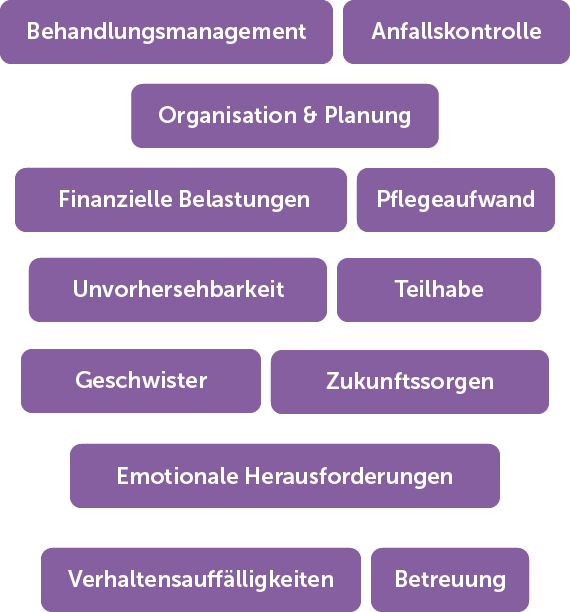

Die mit dem LGS verbundene Krankheitslast geht zumeist weit über die epileptischen Anfälle hinaus und prägt das Leben der Betroffenen und ihrer Familien in vielerlei Hinsicht. Die Erkrankung beeinflusst dabei nahezu alle Lebensbereiche – von der medizinischen Versorgung über den familiären Alltag bis hin zu Schule, Beruf und Freizeit. Zusätzliche Belastungen entstehen nicht nur durch Häufigkeit und Schwere der Anfälle. Vor allem die lebenslange Abhängigkeit von anderen – bedingt durch die Epilepsie selbst sowie durch kognitive Einschränkungen und Verhaltensauffälligkeiten – trägt wesentlich dazu bei. Dies führt u. a. zu hohem Pflegeaufwand, emotionaler und finanzieller Beanspruchung, Zukunftssorgen und einer großen Unvorhersehbarkeit des Alltags.

Leben mit LGS – Herausforderungen im Alltag

DE-DA-2500435

Datum der Erstellung: Oktober 2025