Wie kommt es zu einem Wechsel der Medikation in der Apotheke?

Grund, warum Patient:innen in der Apotheke manchmal nicht mehr das gewohnte Präparat, sondern ein anderes – meist eines anderen pharmazeutischen Herstellers – erhalten, sind überwiegend sogenannte Rabattverträge, die die Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern schließen. In diesen gewährt ein Pharmahersteller einer Krankenkasse einen Rabatt auf den Herstellerabgabepreis für ein Medikament oder auch ein ganzes Sortiment. Im Gegenzug sichert die Krankenkasse zu, dass alle ihre Versicherten im Normalfall künftig nur dieses Präparat erhalten.

Hintergrund der Rabattverträge ist das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot, demzufolge Leistungen in der Gesundheitsversorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten dürfen. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen Ärzt:innen, Therapeut:innen, Apotheken oder Krankenhäuser nicht erbringen und Krankenkassen nicht bewilligen.

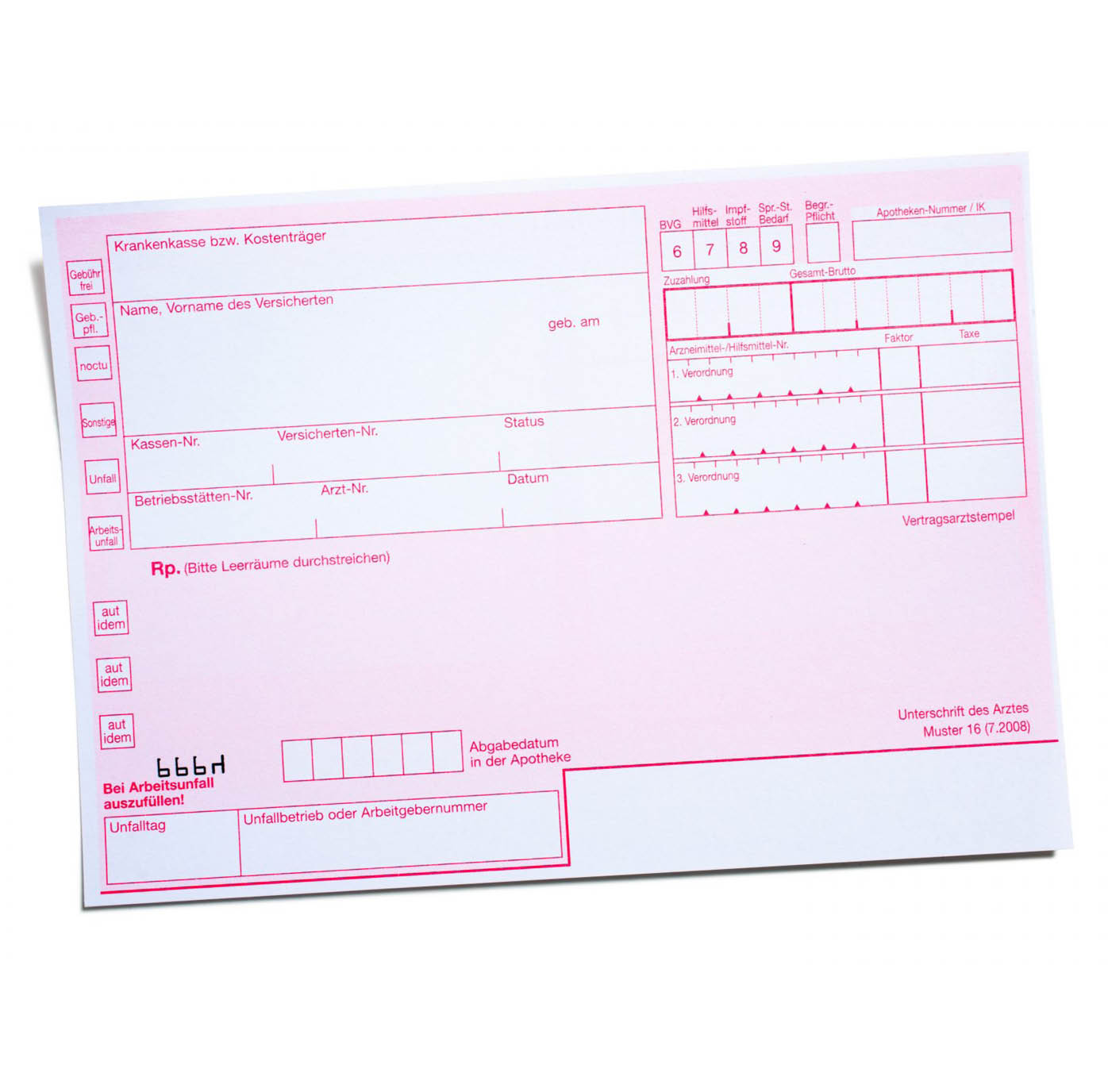

Seit 2007 sind Apotheker:innen verpflichtet, gegen ein eingereichtes Rezept das wirkstoffgleiche Präparat herauszugeben, für das die Krankenkassen der Patient:innen einen Rabattvertrag abgeschlossen haben (Substitution). Wirkstärke und Packungsgröße des abgegebenen Arzneimittels sind dann mit dem verordneten Arzneimittel identisch, es ist für das gleiche Krankheitsbild zugelassen und besitzt die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform (zum Beispiel Tabletten/Dragees). Ausgeschlossen ist ein solcher Tausch nur, wenn Ärzt:innen dies durch Ankreuzen des Aut-idem (lat. oder das Gleiche)-Feldes auf dem Rezept vermerkt haben. Wählen Versicherte ein anderes als das rabattierte Präparat ihrer Krankenkasse, müssen sie etwaige Mehrkosten selbst tragen.